危与机并存,

出海亟需“反脆弱”思维

当前,世界正经历“百年未有之大变局”,地缘政治博弈日趋白热化,全球贸易格局与投资保护主义此消彼长,为志在国际舞台的中国科技制造企业带来了前所未有的挑战。面对国内市场增速放缓与“内卷”加剧的现实,出海已不再是可有可无的“选择题”,而成为关乎生存与发展的“必答题”。然而,在风高浪急的国际环境下,如何摒弃旧有模式,构建风险可控、韧性十足的全球化布局,已成为摆在所有企业管理者面前的全新命题。

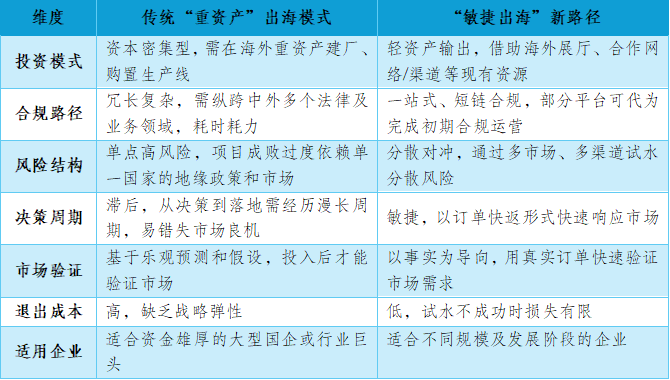

本报告旨在提供一套全新的思考框架——以“反脆弱”(Antifragility)思维为核心指南,剖析传统“重资产”出海模式的结构性困境,并论证一种新兴的“敏捷出海”新路径,如何帮助企业在不确定性中不仅能够抵御冲击,更能从中受益并成长。

“反脆弱”概念源自思想家纳西姆·塔勒布的著作,其核心内涵是:在不确定性、波动和冲击中,系统不仅能够抵御损害,还能从中受益并成长。这与仅能抗压不倒的“强韧”(robust)截然不同,更有别于遇风浪即碎的“脆弱”(fragile)。一个具备反脆弱属性的系统通常有几大核心特征:一是分散布局,不把资源押注在单一市场或单一方式;二是快速试错与调整,能够敏捷地从反馈中学习迭代;三是低固定成本的轻资产结构,以尽量减少政策剧变带来的沉没成本;四是高度的合规与规则意识,始终在既定规则内运作并预设风控底线。

当前全球经贸局势风云变幻,贸易壁垒、合规执法、地缘政治博弈此起彼伏,在这样的乱局中,传统“重资产”出海模式显得愈发脆弱和吃力,唯有具备反脆弱特性的出海策略,才能帮助企业在长期竞争中立于不败之地。

传统出海模式的困局:

重资产之痛难以为继

过去多年里,不少科技制造企业倾向于通过在海外重资产建厂、设立子公司等方式深耕当地市场。然而,在当今全新的国际形势下,这种传统模式的结构性脆弱性正被日益放大的外部风险所暴露。昔日被奉为圭臬的经典路径,如今正因其固有弊端而步履维艰。

1. 合规链条冗长与决策滞后:时间与机会成本的博弈

传统模式往往伴随冗长复杂的合规流程。从国内端来看,企业对外投资需要经过严格的审批/备案程序,近年来监管部门持续加强对出海投资真实性和合规性的审查,导致审批周期较长。即便拿到“准生证”,到了海外还要依次完成工商注册、施工许可、环评、税务登记等一系列手续,环环相扣,任何一环的不确定性都可能延缓项目进度。

实践表明,海外“绿地投资”(即自建工厂)的周期尤其漫长,前期市场调研、选址谈判、基建施工往往耗时数月乃至数年。这种漫长的合规链条不仅抬高了企业出海的时间和资金成本,更直接导致了决策和落地的迟滞性。在当今市场窗口期稍纵即逝的环境下,这种战略上的被动性使得企业错失了快速抢占海外市场的良机。当外部环境复杂多变时,传统模式的“时间成本”已经从一个简单的运营问题,演变为企业系统性的战略劣势,因为它剥夺了企业快速响应和先发制人的能力,造成的是不可挽回的战略机遇损失。

2. 地缘政治高企与政策突变风险:从“关税大棒”到多工具并举

当下国际经贸环境瞬息万变,东道国政策“朝令夕改”的不确定性显著上升。2024年美国在四年期复审后上调部分301关税(如电动车100%,部分钢铝、电池等25%–50%),2025年又通过行政手段叠加“互惠关税”、收紧/加征“低值免税(de minimis)”等工具,实质性抬高了对华进口的综合税费与合规成本。即便企业不直接对美出口,也会被全球供应链中的估价、转移定价与合规配套牵连,成本、交期和不确定性同步上升1。

传统重投入模式把大量资金和资产压在单一国家,一旦政策风向逆转,原本的布局很容易从资产变为负债。中美摩擦期间的经历已证明:不少企业仓促把产线转去第三国以规避加税,但原产地“实质性转变”的认定正日益趋严;再叠加近期越南端打击非法转运与原产地欺诈、美国端加强原产地与估价审查的“双向夹击”,“绕道”空间被快速压缩2。简言之,把工厂搬到别的国家并非万能钥匙。在关税壁垒此起彼伏、规则不断细化的现实下,简单的产能外迁不仅难以“万全”,反而可能让企业陷入两难:投入沉重、退出困难,还要同时承受原产地合规与关务执法的双重压力。

3. 执法工具升级与民事责任量化:以美国《虚假陈述法》(FCA)为例

在贸易保护主义的背景下,政府执法机构正寻求全新的、更具威慑力的工具。2025年8月,美国司法部(DOJ)与国土安全部(DHS)联合启动了跨机构的“贸易欺诈特遣队”,将关务执法与民事、刑事工具“打包”使用。其中,最值得警惕的是《虚假陈述法》(False Claims Act, FCA)已经开始被系统化应用于关务场景。

FCA最初旨在打击针对政府项目的欺诈行为,但其在关务场景的应用,使企业的民事风险被量化至“三倍赔偿+民事罚款”的量级。更具颠覆性的是,FCA还辅以“吹哨人”(qui tam)机制,允许任何知情人士代表美国政府提起诉讼,并从追回的赔偿金中获得分成(赔偿或和解金额的15%-30%)。这一机制将执法风险从外部的政府监管,转向了内部的合规漏洞和由潜在举报人(如心怀不满的员工或竞争对手)驱动的私人民事诉讼。

这一执法取向已迅速落地到个案与判例层面:2025年6月,第九巡回在涉及反倾销税规避的案件中又确认,吹哨人主导的关务类FCA案件可在联邦地区法院推进(不因“应限于国际贸易法院”的旧理解而受限)3。同年7月,美国司法部公布一宗与原产地/估价申报不实相关的FCA和解(金额680万美元),同时强调自愿披露与补救可显著减轻处置力度4。这些判例以及和解案例均意味着,进口合规已从过去的“补税+行政罚”升级为“行政+民事+刑事”多线并举的综合执法框架,要求企业必须具备更强的可解释、可举证能力,否则除了面临行政查处/罚款,更可能遭遇高额民事赔偿及刑事归责的“补刀”5。

4. 东道国营商环境多变,“关门打狗”隐忧频现

选择在海外设立子公司或工厂的企业还必须直面东道国复杂莫测的营商环境。如果前期法律风险评估不到位,企业可能掉入东道国的“套路”。一些国家在招商引资时对外资企业先是敞开大门、允以便利,待到企业资产深度扎根当地后又骤然变脸,利用监管和合规手段对外资展开打压收割,俗称“关门打狗”式陷阱。

近年印度等新兴市场就出现了针对外国企业的严苛监管案例:某知名中国手机品牌在印度市场占有率一路攀升,却突然遭遇当地执法部门以反洗钱调查为由扣押多名高管,甚至被要求与本土资本合资以实现“本土化”运营6。此类事件令企业猝不及防,不仅直接经济损失惨重,品牌声誉也蒙受重创。在全球投资保护主义抬头的背景下,寄望东道国政策一成不变并不现实——“善变”的当地法规和监管举措随时可能将外来者置于不利境地。

我们服务的一家小米供应链企业,曾随主品牌布局印度并设立子公司。2020年印度发布PN3(Press Note 3)政策,对来自与印度接壤国家(含中国)的直接或间接投资一律改为政府审批制,同时在参与管理与政府采购上附加限制。结果,这家企业为配合境内业务剥离与重整上市而推进的子公司股权与高管变更,长期卡在审批,剥离闭环无法完成,直接拖累了境内上市进程。这些事件综合表明:“随大流出海/随业主出海”并不能替代国别法制与退出路径的前置评估;一旦东道国把外资管制当成“政策工具”,成为其实现国家经济利益和地缘政治目标的手段时,企业的治理动作与资本运作都可能被“卡脖子”。

5. 巨额资金沉淀与沉重退出成本

重资产出海意味着高额的前期投入,包括购地建厂、设备采购、人员到位等。这些沉没成本一旦投入就难以收回,使企业缺乏弹性来应对变化。若项目不达预期或外部环境恶化,大笔投资可能束缚企业难以抽身。在地缘局势和市场需求都充满不确定性的当下,这种押注式的大赌一把风险陡增。相比之下,中小企业更是难以承受海外重资产失败所带来的财务冲击。因此,如何降低前期资本投入、提高出海试错的性价比,成为企业亟需考虑的问题。

综上,在当前地缘政治、贸易政策、监管环境剧烈变化的情况下,传统“重资产+长链条”的出海模式正陷入困境:合规周期长、资金门槛高,企业往往尚未等到业务收获就已经背上了沉重包袱;一旦遇上政策风云突变或东道国变脸,前期投入可能顷刻间灰飞烟灭。这种结构不改变,企业在海外的每一步努力,都可能使其陷入更危险的境地。

“敏捷出海”:

构建“反脆弱”体系的新路径

面对传统模式的种种痛点,一种全新的“敏捷出海”模式正在兴起。此种新路径通过平台化运作和生态协同,帮助科技制造企业以更小的直接投入、更短的合规路径快速对接海外市场真实需求,在不确定环境中展现出独特的反脆弱属性。相较传统重资产模式,它将出海的风险管理从单一事件的“预防”,转变为系统性的“对冲”,从而有效构建企业的“反脆弱”体系。其战略核心为:先以轻资产和短链合规在目标市场跑通最小闭环,以真实订单来牵引投入节奏;当复购稳定、合规成本计入后毛利为正,再滚动放量。与此同时,通过多市场/多客户分散,把单点波动局部化。“敏捷出海”让企业在关税加压、原产地审查趋严、执法升级的环境下,既能拿单,也能安全拿单。该种模式的核心优势主要体现在以下几个方面:

1. 合规路径短,一站式快速合规

走传统路径,企业往往需要在出海前后纵跨中外多个法律领域:国内要完成投资项目核准/备案、外汇审批,海外要面对工商注册、税务、劳工、环保等一系列合规要求,整个链条长、环节多,耗时耗力。而敏捷出海模式大幅压缩了合规链条:平台方提供“一站式”合规服务,企业不必一开始就在当地设立独立法人实体即可展开业务活动,由海外分支机构代为完成初期的合规运营,使企业能够合法合规地快速试水市场。例如,部分倡导敏捷出海的团队已在“一带一路”沿线多个国家建立了自己的展销中心和服务团队,熟悉当地法规并提前打通了必要关系,为入驻企业提供全方位的合规支持。相当于企业“借船出海”,跳过了冗长的单兵作战式报批流程,在遵守当地法律前提下以最快速度触达海外客户。

2. 无需重资产投入,沉没成本低

传统模式下企业往往需要自建工厂、购置生产线等重资产投入,优点是自主可控但缺点也很明显——资金沉淀巨大且灵活性不足,一旦决策失误或市场不济,沉没成本难以挽回。“敏捷出海”模式是对传统“重资产”风险模型的根本性颠覆。它改变了企业海外扩张的底层逻辑,将“一次性豪赌”转变为“持续性、可验证的投资”,走“轻资产输出”路线,充分利用海外现有的资源来拓展市场。企业无须大举兴建实体设施,而是借助在当地搭建的海外展厅和本地合作网络来展示产品、对接客户。这种方式大幅降低了初期资本开支,避免了动辄数千万元的基建投入,即使尝试开拓某个市场的结果不如预期,也不会造成“人质资产”的产生。轻资产模式实现了风险的前置管理,让企业进退有据:试水不成功时损失有限,成功时再循序加码投入。

3. 订单牵引与市场验证:告别盲目投入

传统模式下,企业往往基于乐观的市场预测进行投资决策,但从筹建海外基地到产品落地销售的漫长周期,很可能让市场良机早已错过。而敏捷出海模式强调“用事实代替乐观”,以真实订单而非PPT假设来决定节奏。

一般而言,敏捷出海模式的团队善于利用TikTok、Facebook等数字平台为中国企业在海外引流商机,再通过当地展厅和渠道资源进行线下对接转化,形成快速“获客—洽谈—成交”的闭环。此类敏捷出海模式需要具备强大的海外精准获客能力,几乎每天都能为供应商带来新增意向客户,并定期组织各垂直行业的小型对接会,让中国企业即使不远赴海外,也能与目标客户实现面对面交流。这种线上线下融合的国际O2O模式,大幅缩短了拓客周期,使产品更快进入销售正轨,真正做到以市场订单来牵引出海节奏。对于企业来说,直接以真实需求为导向进行输出,既减少了盲目投入,也能够更快获得来自市场一线的反馈信号,及时调整产品和策略。

4. 多市场多渠道分散试水,风险分布更均衡

如前所述,传统出海常常是押注单一市场的“大赌注”,项目成败过度依赖某一国的政治经济稳定,一旦该市场风云突变,企业将被动承受全部冲击。相比之下,敏捷出海模式依托自身跨区域的布局,支持企业同时在多个市场、多种渠道小规模试水,从而实现风险分散,展现出显著的“反脆弱”优势。正所谓“不把鸡蛋放在同一个篮子里”,当某国政策收紧或需求下滑时,企业可以迅速转向其他区域的订单机会来对冲损失。实践中已有出海企业践行“东方不亮西方亮”的策略:当国内市场低迷时,及时依托中东、非洲等新兴市场的订单弥补业绩空缺,平滑单一市场波动带来的冲击。一旦某地缘市场出现不确定风险,平台可以协助企业暂时收缩该区域战线,转而深耕其他相对安全的市场,待风险缓解后再行重启扩张,真正做到进退自如、以变应变。这种多点开花、动态调整的模式使企业更有韧性,应对外部冲击时游刃有余。

5. 平台赋能与生态协同:系统性抗风险能力

值得一提的是,目前我们了解的提供敏捷出海模式的机构除了在投入、合规、市场和布局上赋予企业灵活性之外,还提供了配套的服务来增强企业出海的稳健性。例如,某些平台会采用成熟贸易结算方式,帮助企业降低跨境收款的汇率波动和信用风险;亦可联合当地高校和机构培养本地化人才,缓解企业出海的人才短缺难题;甚至主动为有意深耕某地的企业争取东道国的投资优惠政策并物色合适的当地合作伙伴,共同分担后续建厂扩产的风险。

这些举措等于为企业打造了出海的“缓冲垫”和“加速器”,让初涉海外的中小企业也能以较小代价获取宝贵的跨国经营经验和收益,即使遭遇突发情况也有余力从容应对。可以说,在敏捷出海模式的护航赋能下,企业出海不再是孤军奋战,而是站在一个平台生态的肩膀上“轻装上阵、稳步远航”。

顺势而为但不盲动,

轻量试水以逆势迭代

当今世界正处于百年未有之大变局,地缘政治博弈加剧、全球贸易格局重塑,传统与新兴市场此消彼长。对立志出海的中国科技制造企业而言,越来越卷的同时同样孕育着战略突围的机遇。正如有人所言:“出海不是选择,而是生存的必需”。在国内市场增速放缓、产业竞争内卷加剧的背景下,走向海外寻求增量已成为众多企业的必然战略选择。企业管理者唯有顺势而为但不盲动,方能立于不败之地。所谓“顺势而为”,就是要顺应时代大势和国家政策导向,坚定全球化的信念和长期布局的眼光,不因一时的风浪而退缩止步;“不盲动”则是在行动上讲究策略和章法,摒弃旧有沉重僵化的模式,避免贸然投入和孤注一掷,以理性务实的态度调整出海的方法论。具体而言,企业应秉持“轻量化试水、逆势迭代”的战略思路——以较小的试错成本去探索海外新市场,在逆风环境中持续优化迭代,将每一次波动都化为锤炼内功、升级能力的契机。

总而言之,传统出海之路虽然荆棘遍布,但绝非无解之局。以敏捷出海模式为代表的新兴轻资产路径为中国科技制造企业提供了一条风险更低、效率更高的全球化新选择。在风高浪急的国际大环境中,它犹如一艘灵活而稳健的船,帮助企业乘风破浪,穿越惊涛骇浪仍屹立不倒。在挑战中锤炼韧性,于变局中开创新局,新质生产力必能以更加从容、自信的姿态在全球舞台闯出一片新天地!

附录:传统出海与敏捷出海模式战略对比表

参考资料:

1 美国贸易代表办公室(USTR),《USTR Increases Tariffs under Section 301 on Tungsten Products, Wafers, and Polysilicon, Concluding Four-Year Review》[EB/OL],2024-12-05

2《Vietnam plans new penalties for illegal transshipments after Trump deal, documents show》,路透社,2025-07-10

3 第九巡回法院判例 Island Industries v. Sigma Corp.,案号 22-55063(9th Cir.),2025-06-23 判决

4 美国司法部,Importers Agree to Pay $6.8M to Resolve False Claims Act Liability Relating to Voluntary Self-Disclosure of Unpaid Customs Duties[EB/OL],2025-07-23

5 K&L Gates,《The Government Is Wielding the False Claims Act to Punish Tariff and Customs Evasion, but Companies Can Benefit from Voluntary Self-Disclosure in order to Mitigate the Damage》[EB/OL],2025-08-20

6 龚乐凡,《深海迷航:中国企业出海之七大法律战略问题(上)》,中伦律师事务所官网,2024-07-10

(注:本文所有内容仅供参考与交流,不构成上海嵩嘉律师事务所的法律意见/解读或投资建议)